今回は、子供に数字を教える方法、特に幼児への教え方について。

子供に数を教えるのってとても大変。10までの数え方を頑張って教えても、実際に数えることができなかったり、計算を早い段階で教えても習得できなかったり…とにかく英才教育で失敗しがちなのが、数、つまり算数分野です。

どのように幼児に数を教えるのか、子供への数の教え方に焦点を当ててみましょう。

数の概念と子供(幼児)のIQ

これまでの記事でも紹介した通り、IQは頭の良さを数値化したものです。

参考:IQテストの平均は?IQの高い子どもを育てるには?知育(知能教育)は家でできる!

このIQの高さは次の5つの要素に支えられています。

・思考力

・概念センス(表現力や語彙力)

・図形センス

・記号的センス(数、色の理解)

はい、もちろん入ってます、数の理解。IQの5因子でいうと、「記号」という分野とされています。そして、概念や図形よりも、楽しく教えるのは難しいとされるのが数です。

まずは、数を教えるための鉄則と知育のコツをお伝えしていきます。

【幼児期】数の概念の教え方ポイント

幼児期で数に苦手意識を持たせてしまうと大変 。小学校に入ったときにすぐ「算数嫌い!」「数字見ただけでもうなんか嫌悪感」となってしまいます。そんな風になるくらいなら、最初から幼児期に何もしない方が良いくらいです。では、どのように数の知育学習を進めていけば良いのでしょうか?

1. 子供の年齢に合わせた数の問題を

数の知育の大鉄則は、いきなり難しいものから始めないこと。年齢・レベルを無視した取り組みを行おうとすると、数への苦手意識が出てしまいます。

「算数といえば足し算!」ということで、幼児に数字を覚えさせて計算問題をさせることから始める人がいますが、足し算も数字もステップ・バイ・ステップで学んでいきたいもの。

2. 子供(幼児)には数唱よりも実物を数えさせる

早い段階で100まで数えられるように子どもに教えたい!という人も多いでしょう。しかし、1.2.3…と数唱することは、幼児にとってはただの暗記。数の思考力が育っていることにはなりません。

100まで数唱させるよりまず先に、10まで、20までの実物を数えられるようになることを目標にしてください。

とスイスの「近代学問の父」なんて言われたエライ学者さんも言ってます。まずは、1~10個のものを数えて、「何個だった?」と聞かれて答えられるのを目標にしましょう。

3. 子供には算数・数の特訓をしない

数の苦手意識を持つ子供の多くは、親や周囲の大人に特訓された経験があります。特訓と言わずとも、常に隣にいて、間違うたんびに「そこ違う」と言われてきた子も、数が苦手になっていきます。

算数好きの子どもにするなら、数に苦手意識を持たせるのは絶対NG。そうなるくらいなら幼児期には何もしないでください!と言えるほどです。知育は特訓ではなく、楽しくしたいもの。

4. 子供の間違いを咎めない

前項でも述べた通り、間違うたびに横から大人に「そこ違う!」と指摘された子どもは、数・算数に対して苦手意識が強く出てしまいます。それどころか、自分で考えることをせず、大人が「合ってるよ」と言ってくれないと次に進めない子になってしまいます。

子どもの間違いを発見しても、「違う」という言葉は禁句。「もう一度考えてごらん」「本当かな?」と言葉を変えるだけでも、思考力を奪わずに訂正はできます。

5. 子供をたくさん褒めて親も楽しく

褒めることは少ないのに、間違いを咎める人が日本のお父さんお母さんにはとても多い気がします。これは恐らく、完璧主義の日本人の「できて当然」という価値観から来るものでしょう。

また、日本は「謙遜」の文化が強く、「ウチ」と「ソト」の関係の「ウチ」をなかなか褒めないという風習によるものかもしれません。「〇〇ちゃん賢くていいね〜」なんて我が子が褒められようものなら、「そんなことないですよ〜」と「ウチ」を落とす言い方をするのが美徳とされますね。

自分のことならともかく、子どもに対して謙遜しないで!と私は思います。

子育てに必要なのはアメリカの「是認」の文化。何かができたら「You clever!」「Super!」「Great!」「Wonderful!!」と大げさに褒めるのがアメリカ式。幼児期の知育で必要なのは、謙遜ではなく、自己肯定感です。

数の勉強でも、アメリカ式で思い切り褒める。これが算数好きにする1番のコツと言えます。

何度も言うようですが、 間違いは咎めない、できたところは思い切り褒める 。これが大事です。

子供の年齢別|幼児への数の教え方・IQプリント

知育の鉄則として、年齢に合ったもの、レベルに合ったものと書きました。それでは、どの年齢でどのようなことが目標になるのでしょうか?

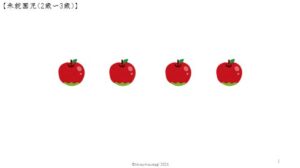

未就園児(2歳〜3歳)への数の教え方

ステップ1.

1~5までのものを数える(数えた後に「何個だった?」と聞かれて「○個だった」と言える)

ステップ2.

1対1の対応ができる、1つのものの上に1つのものを置く(例えば1つの箱の上に1つのおはじきが置ける)

ステップ3.

数の比較ができる(4個と5個を比べてどちらが多いか言える)

幼児年少さん(3歳〜4歳)への数の教え方

ステップ1.

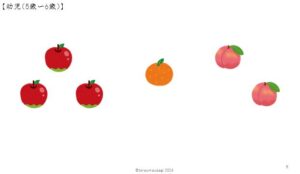

違うものであっても数の比較ができる(トマトとミカンなど違うものでも同じ数、どちらが多いが言える)

ステップ2.

10までの数の合成ができる(3と4のものを合わせて数えて7と言える)

ステップ3.

1~3くらいまでの数の差が分かる(「いくつ足りない」が言える)

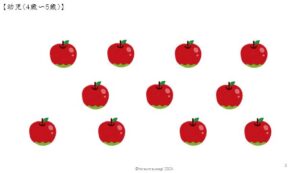

幼児年中さん(4歳〜5歳)への数の教え方

ステップ1.

サイコロの目と目を合わせて数の合成遊びができる

ステップ2.

数の規則性を見つけられる(1.1.2.1.1.2○12←○に入るものを当てる)

ステップ3.

不等号の理解ができる

幼児年長さん(5歳〜6歳)への数の教え方

ステップ1.

3つの数の合成ができる

ステップ2.

積み木を見て頭の中で数を数えられる

ステップ3.

複雑な数の規則性を見つけられる(1.3.5.7.○←○に入るものを当てる)

今回ご紹介したIQテストプリントは、あくまで概算であり、子供の月齢によって変わります。より正しいIQテストをお探しならこちらをどうぞ。

参考:【PDF版】小学生用無料IQテスト公式問題集!自宅で正確な子供の知能診断ができる調べ方

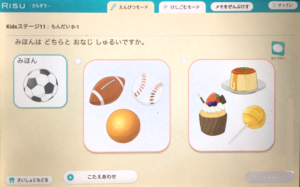

子供(幼児)に数字を教える方法おすすめ:アプリ

アプリなら無料orお手軽価格で子供に数概念を教えることができますね。幼児も使えるアプリでまだまだ少ないものの、いくつか抜きん出ておすすめなものも。幼児教室講師がおすすめしたいアプリをいくつか紹介していきます!(随時更新)

子供(幼児)に数字を教える方法おすすめ:おもちゃ

算数が得意な子供にする、幼児に数概念を教えるためには、まずは楽しく学び、たくさん褒めること。そのために、知育玩具などの教材やおもちゃはとても有効です。

いくつかおすすめをあげておきましょう↓↓

|

RISU算数きっず 東大生からのサポートが受けられる 子どもの苦手をデータ化した次世代型算数タブレット 一週間お試しキャンペーンあり: ・小学生用 https://www.risu-japan.com/lp/ama07a.html ・幼児用 https://www.risu-japan.com/lp/ama07a-kids.html クーポンコード「ama07a」入力でお試し可能。 |

さらに詳しく数の知育玩具・おもちゃ、無料で印刷できるプリントサイトをお探しの方はこちらもチェック↓↓

算数が得意な子どもに育てるために!【年齢別】幼児期におすすめのおもちゃ教材

子供(幼児)に数字を教える方法おすすめ:youtube動画

幼児期の算数や数の取り組みは具体物を使うのが1番ではありますが、テレビや動画の力はやはり強大。勉強映像であっても、楽しく見ていられる上、親の手も空くのが有難いですよね。おすすめの番組、youtubeチャンネルや動画を見ていきましょう!

『さんすう犬ワン』などNHKの番組

幼児教育番組で1番おすすめなのは、NHKです。メソッドも日本語もしっかりしているので安心して見られる上、楽しく学べるものがたくさん!子どものNHKの学習番組は、食いつきが良いと感じます。

幼児番組だけでなく、小学生の国語も算数も、大人の英語や他外国語の番組も、良いものが多いですよね!

小島よしおのyoutube算数動画

実は高学歴の小島よしおさんによるYouTubeチャンネル。幼児期というよりは小学生向けの動画が多いですが、小学校入学前の予習としておすすめなものがたくさんあります!

何より、小島よしおさんの子どもへの求心力がすごいんですよね。

ボンボンアカデミー

アニメーションなので子どもが集中して見てくれます。最初の段階ではイラストで数が表示されるので、画面上の具体物を数えることもできますね。

幼児期の子供に褒めて数字を教える

いかがでしたか?数が好きな子どもは、算数が得意になります。算数が得意なら数学が得意に、数学が得意なら理数系を含めた将来の選択肢が拡がりますね。

そのためには、正しく子供に数字を教えることが必要です。数概念の教え方は、幼児期2歳、3歳、4歳、5歳、6歳と年齢に合わせて、たくさん褒めることが大切。子供が数を好きになるように、正しい数の教え方を覚えておきましょう。

もちろん、文系科目特に国語が苦手だと困るので、国語が得意になる表現力の伸ばし方もご参照ください!

前回記事:幼児のIQを伸ばす言葉遊び!なぞなぞ・カード・しりとり・絵本の読み方ゲーム|子供の表現力を育てる教材・プリント・アプリ

次回記事:算数が得意な子どもに育てる!【年齢別】幼児期におすすめのおもちゃ教材+教え方解説

コメント